企業のCO2排出量算定入門 第4回:総括と戦略的展望

目次

- ◆はじめに

- ◆CO2排出量算定の戦略的重要性

- ◆3つのスコープの統合的管理

- ◆実践的なアプローチ

- ◆効果測定と改善サイクル

- ◆今後の展望と課題

- ◆まとめ:持続可能な成長に向けて

- ◆お知らせ

◆はじめに

これまで3回にわたり、企業におけるCO2排出量算定の基礎となるスコープ1、2、3について詳しく解説してきました。最終回となる今回は、これまでの内容を総括するとともに、企業経営における戦略的な位置づけと今後の展望について考察します。

◆CO2排出量算定の戦略的重要性

🔼経営戦略との結びつき

・リスクの「見える化」

気候変動によって引き起こされる災害や規制強化は、事業継続に影響を与える可能性があります。CO₂排出量のデータを把握することで、こうしたリスクを定量的に評価し、適切な対応策を立てることができます。

・経営判断の材料に

省エネ設備の導入や事業構造の見直しといった意思決定において、CO₂排出量の情報は重要な判断材料になります。

・競争力の強化

脱炭素への取り組みをいち早く進めることで、他社との差別化が可能になり、新たなビジネス機会の獲得にもつながります。

・イノベーションの促進

排出量削減をきっかけに、製品開発やプロセス改善といった新しい取り組みが生まれる可能性もあります。

🔼ステークホルダー(利害関係者)への対応

・投資家への説明責任

ESG(環境・社会・ガバナンス)評価が重視される中、CO₂排出量の開示は投資判断に直結します。

・取引先の要請に対応

大手企業やグローバル企業では、サプライチェーン全体での排出量削減を求める動きが強まっており、CO₂排出量の算定と管理は取引継続の前提条件になることもあります。

・消費者の期待に応える

環境に配慮した製品やサービスを選ぶ消費者が増えている中、脱炭素への具体的な取り組みはブランド価値を高める要因になります。

・法規制への対応

国や自治体による環境関連の規制が強化される中で、CO₂排出量の把握と報告は法令遵守の基本です。

◆3つのスコープの統合的管理

🔼組織体制の整備

• 経営層直轄のサステナビリティ委員会設置

• 専門部署の設置と権限付与

• 部門横断的なプロジェクトチーム編成

🔼データ管理システム

• デジタルプラットフォームの構築

• リアルタイムモニタリング

• 自動集計・分析機能の実装

◆実践的なアプローチ

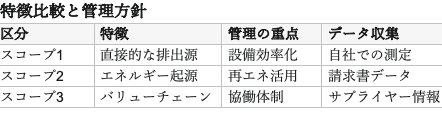

脱炭素社会への移行が求められる中、企業は自社の温室効果ガス排出を「スコープ1(自社の直接排出)」「スコープ2(購入した電力等の間接排出)」「スコープ3(サプライチェーン全体の排出)」に分けて把握・対策することが求められています。以下では、それらを踏まえた具体的な取り組みを、時間軸に沿って整理しています。

🔼短期的施策(1-2年)

• 算定体制の確立

• 従業員教育プログラムの実施

• 運用改善による即効的削減

🔼中期的施策(3-5年)

• 設備の計画的更新

• 再生可能エネルギーの段階的導入

• サプライヤーとの協働プログラム開始

🔼長期的施策(5-10年)

• ビジネスモデルの変革

• 革新的技術への投資

• バリューチェーンの再構築

企業が脱炭素経営を持続的に実行していくには、このように段階的に施策を展開し、短期の見える成果と中長期の構造変革を両立させる視点が不可欠です。単発的な対応ではなく、全社を巻き込んだ戦略的な取り組みとして進めることが求められます。

◆効果測定と改善サイクル

温室効果ガスの排出削減は、ただ施策を導入するだけでは不十分です。「どれだけ削減できたか」を定量的に測定し、PDCA(計画→実行→確認→改善)のサイクルで継続的に取り組むことが不可欠です。特にスコープ1(自社の直接排出)、スコープ2(電力などの間接排出)、スコープ3(サプライチェーン等のその他間接排出)それぞれにおいて、削減の成果を正しく把握し、改善につなげる体制が求められます。

🔼KPIの設定と管理

削減効果

=

基準年排出量

−

(

現在の排出量

+

削減施策効果

)

🔼PDCAサイクルの実践

• 計画:科学的根拠に基づく目標設定

• 実行:体系的な施策展開

• 確認:定期的な進捗評価

• 改善:追加施策の検討と実施

このように、スコープ1〜3における取り組みは「一度きり」で終わらせず、測定と評価を通じて常に改善していくことが脱炭素経営のカギです。数字に基づいた改善サイクルを回すことで、社内外の信頼性も高まり、持続可能な競争力にもつながります。

◆今後の展望と課題

企業がスコープ1(自社の直接排出)、スコープ2(購入電力などの間接排出)、スコープ3(サプライチェーンを含むその他の間接排出)の削減に本格的に取り組む中で、今後は規制・技術・組織の三つの観点から新たな展望と課題に直面することになります。これらを的確に捉え、戦略的に対応することが、持続的な脱炭素経営の実現につながります。

🔼規制環境の変化への対応

• カーボンプライシングの導入

• 情報開示要件の厳格化

• 国際基準の統一化

🔼技術革新との連携

• AIやIoTの活用

• 新たな削減技術の採用

• デジタルトランスフォーメーション

🔼組織変革の推進

• 環境経営の深化

• イノベーション文化の醸成

• 人材育成と能力開発

今後、スコープ1・2・3を通じた温室効果ガス削減は、単なる環境対策ではなく、「企業価値そのものを左右する経営課題」になります。企業は、規制・技術・組織の変化を先取りし、柔軟に対応できる力を備えることが求められています。この変革期を成長の機会と捉える視点こそが、真のサステナブル経営の基盤となります。

◆まとめ:持続可能な成長に向けて

CO₂排出量の算定と管理は、もはや一部の先進企業だけの取り組みではなく、すべての企業にとって不可欠な経営課題となっています。

スコープ1・2・3を含む排出量の「見える化」は、規制対応にとどまらず、リスク管理・競争力強化・新たな事業機会の創出につながる重要な経営戦略の一部です。

本連載では、脱炭素経営に必要な実践的アプローチと改善の視点を紹介してきました。

今後の企業経営では、環境配慮と経済的成果の両立を図りながら、イノベーションを通じた価値創造に挑戦する姿勢が求められます。

持続可能な未来を切り拓くために、CO₂排出量の算定と削減への取り組みを、経営の中心に据えていきましょう。

◆お知らせ

🔼パーパス経営および具体的CO2削減施策の立案や企業存続のために採用強化や離職防止の施策に悩まれている方、お気軽に無料オンライン

相談をご活用ください。

お悩みや課題をお伺いし、解決策をご提案いたします!!

無料オンライン相談のお申し込みはこちらから

CrowdCalendarクラウドカレンダーとは、Googleカレンダーと連携し日程調整のあらゆる面倒を払拭するWebサービスです。crowd-calendar.com

🔼公式LINE始めました!!お友達募集中!!

最新情報をLINEで配信中!定期的にLINE限定のお得な情報をお送りします。

以下のリンクから公式アカウントを友だち追加できます。

🔼【中小企業対象!27年度大企業に対するサステナ情報開示義務化対応のための新サービス】

※全国対応可能

今すぐ資料請求する今すぐ無料相談を申し込むsasutenabiriti-anketo-nxpaelx.gamma.site